Orgogliosi del nostro messaggio: siamo un movimento pacifista (Un’idea …disarmante)

Ciao Paolo,

ben trovato! Grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande e di raccontare la tua esperienza nello SCI.

Per iniziare la nostra conversazione, vuoi intanto presentarti?

Sono nato e vivo a Roma. Lavoro al carcere di Civitavecchia, da un paio d’anni ormai, come funzionario educatore, dipendente del Ministero della Giustizia. Siamo pochi, noi operatori penitenziari senza divisa, e seguiamo i detenuti per diverse cose: sostegno, riflessione, progettazione, attività d’istruzione e formazione, recupero psico-sociale, assistenza giuridica: insomma, un educatore. Sono arrivato a questo lavoro, dieci anni fa, a quarantotto anni, da adulto, con un bagaglio professionale e personale accumulato nelle esperienze precedenti e capisco di avere più strumenti rispetto a chi neo- laureato, venticinquenne, è arrivato ed è rimasto sempre in tale ruolo e contesto lavorativo. Quello di Civitavecchia è il quarto carcere in cui mi trovo a lavorare, il primo è stato quello di Porto Azzurro all’isola d’Elba, dove ho lavorato per otto anni. A Civitavecchia c’è anche la sezione femminile, una nuova esperienza per me, molto formativa. I detenuti sono tutti maggiorenni, ma ce ne sono anche di molto giovani.

In questo periodo di emergenza sanitaria ci sono stati certo momenti difficili, soprattutto perché i detenuti non potevano più ricevere visite dai famigliari. Non ci sono stati disordini, anche se c’era tensione, poi si sono resi conto che tale limitazione li salvaguardava. Eravamo noi operatori esterni che rischiavamo di portare eventualmente il virus, per cui abbiamo usato tutte le protezioni necessarie, mascherine ecc. La mia lunga esperienza nello SCI mi è stata utile anche per la mia professione attuale: saper cioè lavorare con le persone che ho in carico e nello stesso tempo lavorare con la comunità nel suo insieme, sui progetti trasversali, saper avere una doppia visione e più strumenti di lavoro.

Ma come eri arrivato allo SCI?

Ho cominciato nel 1986, ma mi piacerebbe iniziare a raccontare …dalla fine. Il mio ultimo campo formale, infatti, l’ho fatto nel 2017 ed ora in questo 2020 sto cercando di partecipare al campo studio per il centenario della fondazione dello SCI, un viaggio in bicicletta tra Amsterdam e Bruxelles: spero proprio si possa fare. Nel 2017 ho partecipato ad un campo SCI a Bologna di dieci giorni, abbastanza breve per poterlo fare durante le mie ferie. È stato interessante, era in un circolo anarchico, con persone locali quindi non giovanissime. Dovevamo risistemare la biblioteca del circolo. Eravamo un gruppetto internazionale, poco numeroso, alloggiati a casa di qualcuno, perciò un campo atipico, non il classico campo in cui si vive tutti insieme in una struttura indipendente.

Stavamo insieme in un appartamento in città e le città sono dispersive. C’era un signore messicano della mia età e poi parecchi giovani. È stato per me un buon esperimento ritornare a partecipare ad un campo. Dal punto di vista dell’attività è stato impegnativo perché si trattava di fare dei lavori strutturali e di muratura, creare un soppalco. Mi ha ricordato molto il mio primo campo, quello del 1986.

Dal 1986, anno del mio primo campo in Belgio, sono passati ben più di trent’anni. In realtà, avevo sentito parlare dello SCI già l’anno precedente. Tutto cominciò con la mia obiezione di coscienza al servizio militare. Nel 1983 scelsi di fare l’obiettore e il servizio civile alternativo. Mi sono avvicinato allo SCI perciò come scelta individuale, non come scelta politica in senso stretto o di associazione. Ogni tanto mi chiedo perché. All’università certo studiavo scienze politiche, ma non ero coinvolto in movimenti politici e la scelta del rifiuto delle armi è stata perciò una scelta interiore, partita da me. Poi questa scelta mi è servita come filo conduttore per il resto. All’epoca tra l’altro, si dovevano fare venti mesi di servizio civile in alternativa ai dodici mesi di servizio militare, c’era anche questa specie di punizione, e poi qualche pregiudizio: “ti rimane questo segno nella carriera…”. Invece non ci furono mai ripercussioni negative, anzi. Lavorai con un’associazione impegnata con i disabili. E in quest’ambito, negli anni ‘80 eravamo distanti da ciò che c’è oggi, sia dal punto di vista dell’inclusione che degli strumenti. Erano giovani disabili fisici con una malattia genetica molto grave. È stata un’esperienza molto importante, ha iniziato a coinvolgermi con gli emarginati.

Poi mi venne l’idea di fare un’esperienza all’estero. A dicembre c’era un campo in Olanda, ma non c’era più posto. Ho perciò, rinviato all’estate successiva e nel 1986, appunto, sono andato in un campo nel Belgio francofono. Mentre per molti volontari un campo è un’esperienza isolata, di gioventù, per me è stato l’inizio di un percorso. Anzi con quel luogo e quelle persone a Fleurus vicino a Charleroi, ho ancora contatti; ad esempio il responsabile e ideatore, che è un artista di musica e teatro, un mastro vetraio e uno scrittore, ci vediamo ancora, ogni… dieci anni! È stato un lavoro impegnativo: Martinrou è una vecchia fattoria trasformata in centro culturale, molto attivo anche oggi. Nel 1986 servivano lavori per ristrutturare le sale di teatro. Un vero cantiere. Un lavoro faticoso, ricordo la stanchezza fisica alla sera e la fatica di alzarsi al mattino, tutto intorpidito. E lì non si trattava di piantare una bandiera del pacifismo, era un progetto in una comunità culturale indipendente e popolare e c’era un lavoro, senza profitto, che ci univa.

La seconda settimana dopo aver realizzato scale di accesso e pavimentazioni ci fu un festival di arti varie nella corte del centro e nelle sale ristrutturate. Ci hanno fatto partecipare attivamente, tanto che a me è servito per entrare direttamente nel teatro: aiutavamo dietro le quinte, in particolare per alcuni spettacoli di trasformisti. Mai avevo avuto a che fare con questo mondo e quando tornai a casa, cominciai anche a interessarmi di teatro. Tornai a Roma in autostop, avevo finito i soldi. Ma la mia storia SCI era appena cominciata.

Vuoi raccontarci qualcosa degli altri campi a cui hai partecipato nei primi anni?

Dopo il Belgio, intanto, avevo già iniziato a frequentare lo SCI nel gruppo locale a Roma e avevo fatto delle attività. Nel 1987 feci un campo in Marocco e poi l’anno successivo in Togo. Nei miei studi di scienze politiche mi ero interessato del Sud del mondo e andarci con un campo mi dava un’altra chiave di lettura rispetto agli studi e all’università Il campo in Marocco era a Casablanca. Il campo in nord Africa è comunque diverso rispetto ai campi europei: sono organizzati da una miriade di associazioni locali, anche volenterose ma poco efficienti, spesso presiedute da personalità conosciute e pubbliche che attraverso l’associazione si creavano un po’ di prestigio sociale. Nei campi c’erano molti volontari locali, quasi tutti maschi e molto giovani, anche 20 o 30, e pochi internazionali. Il lavoro era pochissimo, ricordo un pennello e un barattolo di vernice per tante persone. Il coordinatore era impegnato soprattutto a far quadrare i pasti. Era più uno scambio giovanile, fatto di amicizia, tolleranza. Non c’erano alla base la storia e le motivazioni di un’associazione locale, o il pacifismo. A posteriori, però, alla luce delle esperienze successive, ho rivalutato e capito meglio il contesto, superando anche quella piccola delusione di non vedere il gruppo crescere davvero attraverso il lavoro comune.

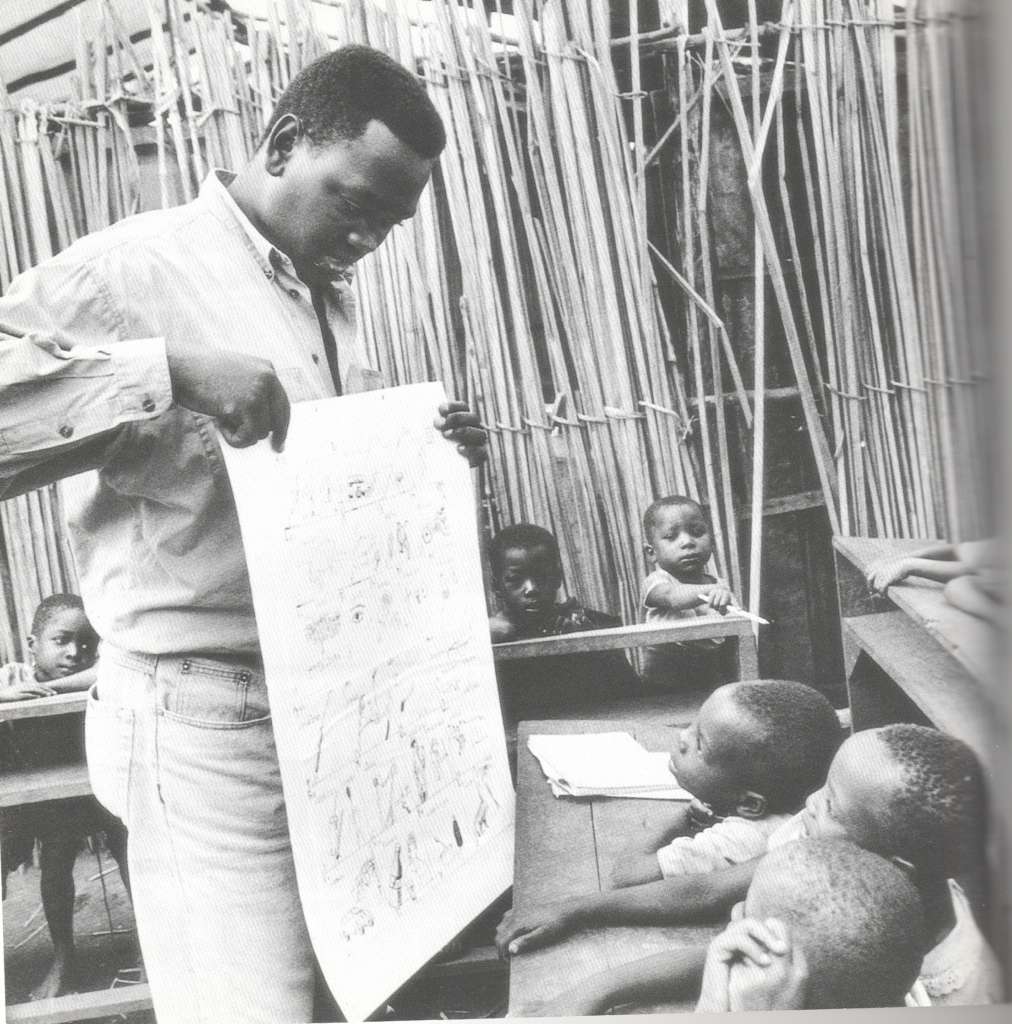

In Togo la situazione era ancora diversa. L’associazione era di origine cristiana e penso esista anche oggi. Eravamo in un paesino perduto tra le coltivazioni di cacao, Agome-Yoh, senza strada, senza telefono, senza comunicazioni. A pensarci oggi, sembra di parlare del primo campo SCI del 1920, invece era il 1988. E ancora si partiva e non si mandavano notizie a casa, una cartolina arrivava dopo che eri già tornato. Avevo appena finito l’università e diritto internazionale e cooperazione allo sviluppo erano argomenti che mi interessavano molto. Il Togo viveva, e vive anche oggi, tra le più lunghe dittature della storia d’Africa. Mi avevano colpito la struttura della comunità locale, con il capovillaggio – l’unico che aveva il televisore- e le norme che regolavano i rapporti sociali tra le persone. Si costruiva una scuola, aiutando le famiglie locali che vi dedicavano delle giornate di lavoro collettivo. Ogni villaggio aveva un accordo con il governo: le famiglie avrebbero costruito la scuola e il governo avrebbe inviato e stipendiato un insegnante. Ogni tanto, quando gli abitanti del villaggio avevano una pausa dal lavoro nei campi, facevano un po’ di lavoro per costruire la scuola, fabbricare i mattoni, alzare impalcature. Il lavoro stentava, spesso si faceva la catena umana per spostare i mattoni, ma l’interazione con la gente del posto è stata importantissima e anche questa un’esperienza molto profonda.

Nel 1989 feci richiesta per partecipare a un progetto come volontario a medio termine in Francia, nella sede della branca dello SCI a Parigi. Conobbi Joëlle Soret e Jean-Pierre Petit, che si occupavano degli scambi e i progetti con il sud del mondo da molto tempo. Proprio per quello chiesi di andare presso la branca francese, che aveva una commissione nazionale che si occupava specificamente di formazione per i volontari in partenza, e avevano molti rapporti soprattutto con paesi francofoni. E’ stata per me una vera scuola, tanto che poi ne ho replicato il modello nella branca italiana. Da marzo a settembre ho lavorato nella segreteria nazionale per il piazzamento nei campi, ma, nel contempo, ho potuto vivere la vita della associazione partecipando a seminari e varie attività e visitato campi. Un’esperienza formativa definitiva che mi ha coinvolto a tutto tondo e che ha avuti importanti ricadute anche sul mio futuro lavorativo: scioltezza con le lingue straniere, modalità di formazione, ideazione di strumenti didattici da applicare a seconda della situazione, gestione di campi e progetti. Sono rientrato in Italia a ottobre dell’89 e l’anno successivo, quando mi trovai a lavorare alla Segreteria dello SCI italiano proposi lo schema di formazione usato in Francia. È lo schema che, grosso modo, è utilizzato fino ad oggi, con due livelli di formazione, uno informativo di base e uno più approfondito su paesi e tematiche.

A fine 1989, a Santa Severa, vicino Roma, ci fu una storica assemblea nazionale dove in qualche modo si rivoluzionò la branca italiana. Lo SCI italiano proveniva dalla rinascita avvenuta nel 1979, dopo che nel 1971 la branca era stata sospesa dallo SCI internazionale per l’eccessiva politicizzazione dei membri e con alterne vicende era stato sciolto dal 1976 al 1978 tra il 1976 e il 1978. Rinacque quando ritornò la voglia di pace e di solidarietà sociale: i volontari SCI si fecero trovare pronti nel 1980, con gli interventi per il terremoto in Irpinia. A Santa Severa quindi, un altro cambiamento, forte, utile a ringiovanire definitivamente le idee dello SCI: si rinnovò completamente il comitato nazionale. Le associazioni sono tra le poche cose che ci permettono davvero di sperimentare la partecipazione, sono forse sottovalutate, ma davvero importanti. Una palestra di democrazia: si esprime un’opinione, si vota, si accetta il voto, si collabora. Entrai anch’io, dunque, nella Segreteria nazionale dello SCI Italia e per qualche anno è stata l’intera mia vita. Non c’era differenza tra vita e lavoro, era tutto dentro lo SCI. Anni esaltanti!

Ci ritrovammo tante persone nuove con un passo diverso e partimmo con grande entusiasmo. Gli anni ’90 furono gli anni dello sviluppo direi esponenziale dello SCI. Fino all’anno prima lavoravano nella sede solo due persone e qualche obiettore di coscienza, invece l’associazione decise di investire in risorse umane e, oltre a me, c’erano anche altre 4 persone e ci dividemmo i compiti: pace, scambi est- ovest, nord-sud, formazione, campi, ecc. È stata una scelta fondamentale perché negli anni successivi la branca italiana ha continuato a crescere. Si prestava molta attenzione al volontariato, a questo modo di vivere il mondo, ai campi di lavoro come strumento di pace. I partecipanti ai campi avevano la spinta iniziale, ma quelle due- tre settimane insieme erano fondamentali per fissare il messaggio e quindi era essenziale formare i responsabili dei campi e i volontari. Sempre attraverso gli ideali dello SCI che, però, non è mai stata, un’associazione dogmatica. Lo SCI offre una possibilità di scelta e le condizioni per esserne consapevoli: possibilità aperte a tutti.

In quegli anni ho seguito anche lo SCI a livello internazionale e ho avuto anche brevemente l’incarico di sostituire Jean-Pierre Petit come coordinatore degli scambi con il Maghreb. Ricordo un viaggio itinerante con lui in Marocco e Tunisia, in visita alle tante associazioni locali. Jean-Pierre conosceva tutti, era stato anche in Algeria nel 1962, al momento dell’indipendenza dalla Francia, dove per un breve periodo ci fu anche una branca SCI. E Petit aveva condotto per molti anni degli scambi internazionali con il Nordafrica e anche con l’Algeria, all’epoca dell’indipendenza, nel 1962. Negli anni ’90, però, con l’avvento al potere di partiti islamisti, era pericoloso per gli stranieri e non si potevano organizzare campi internazionali in Algeria. Gli scambi con i paesi nordafricani erano però importanti, perché i pregiudizi in Europa erano già forti e invitare giovani arabi in campi europei era offrire loro un’occasione importante, per parlare un po’ l’inglese, confrontarsi con altre culture e uscire dal solito contesto.

Lavorai nella branca nazionale fino alla fine del ’95. Quasi sei anni in cui, nelle mie “vacanze” ho partecipato a campi in Nicaragua, in Senegal, in Turchia e coordinavo campi in Italia. Ogni esperienza poi la utilizzavo per la formazione per i nuovi volontari. A fine 1995, ho lasciato l’incarico: da tempo in associazione si discuteva l’idea che non ci si dovesse professionalizzare nella segreteria nazionale nello SCI, che l’impegno dovesse essere un periodo determinato e permettere un ricambio. Non fu facile, lo confesso, andai via di malumore anche se capivo che era giusto: pensavo di poter dare e fare ancora molto.

E una volta concluso il periodo nella Segreteria Nazionale?

Lo SCI mi ha fatto trovare un’altra strada, altrettanto importante per me. Subito, a inizio 1996, sono partito per il Burundi, con un contratto con un’agenzia umanitaria di cooperazione e di emergenza, “Intersos”. Mi proposero di andare a lavorare in campi di rifugiati ruandesi al confine con la Tanzania. Mi sono trovato, pacifista, in un paese in guerra. E così ho ritrovato lo SCI lontano dallo SCI.

Il Burundi era in guerra civile e purtroppo non ne è ancora uscito. Intersos aveva però un progetto con i rifugiati poiché nel ’94 nel vicino Ruanda c’era stata la cruenta guerra civile – ma con grande responsabilità dei paesi europei – ed erano arrivati in Burundi moltissimi profughi di gruppo hutu. Ruanda e Burundi possono considerarsi gemelli geograficamente, culturalmente e antropologicamente. La divisione “etnica” tra hutu maggioritari e tutsi minoritari a cui si attribuisce la causa dei conflitti è un artificio, la guerra è sempre una questione economica e di potere, in Africa poi gli interessi internazionali non mancano mai. C’erano perciò parecchi rifugiati ruandesi, hutu, nei campi di rifugiati in Burundi, in Tanzania e in Congo. Intersos aveva la responsabilità di gestire alcuni servizi sociali in campi in Burundi al confine della Tanzania (decine di migliaia di persone in condizioni terribili) e quando arrivai a gennaio del ’96 io ero uno dei 7-8 italiani impiegati: ero andato a sostituire qualcuno che era lì da tempo e aveva chiesto il cambio. Neanche il tempo di ambientarmi e un mese dopo, quando era finita la formazione e cominciavo a muovermi da solo nei vari campi di rifugiati, la situazione cambiò repentinamente, di fatto in una notte. La guerra civile continuava anche in Burundi e i ruandesi non si sentivano più al sicuro e subivano violenze: ho assistito quindi ad un esodo di migliaia di persone, con dei fagotti in bilico sulla testa, che varcavano la frontiera per andare in Tanzania, considerato luogo più sicuro. All’improvviso perciò la mia organizzazione si è trovata senza il lavoro in cui era impegnata con il progetto finanziato dai fondi europei. Essendo io l’ultimo arrivato mi chiesero di restare e vedere in che modo si potesse continuare ad operare. Mi ritrovai così da solo in pochi giorni, in questa cittadina a 20 km dalla Tanzania, col mio bagaglio fatto di esperienze SCI. E allora presi a formulare progetti, cercare le risorse e i partenariati, trovare le risorse locali. Con pazienza sono riuscito a sviluppare diversi progetti umanitari, questa volta indirizzati ai profughi interni del Burundi, anche loro ammassati in campi divisi per gruppo etnico e minacciati chi dall’esercito e chi dalle forze ribelli. Sono rimasto in tutto solo un anno e mezzo e poi sono rientrato in Italia anche perché stava per nascere il mio primo figlio. A quel punto, la mia vita ha preso un’altra strada.

Ma è stato proprio in Burundi che ho ritrovato lo SCI, come ideale e come pratica, anche fuori dallo SCI e vorrei raccontarlo con un esempio concreto. Il Burundi era un paese in guerra civile da almeno 3 anni eppure la vita quotidiana continuava. L’uomo si abitua a tutto, anche alla guerra, alla dittatura – del resto anche noi italiani l’abbiamo sperimentato negli anni ’30-‘40. E poi la guerra civile è più subdola, con gruppi armati che facevano incursioni e l’esercito che reprimeva con rappresaglie.

Nonostante tutto, in questi contesti la gente lavora, si sposa, partorisce… Misero delle mine anche in città, eppure ci si muoveva lo stesso. Ottenni di farmi approvare un progetto dall’Unicef e dalla Cooperazione Italiana per recuperare l’idea della scuola, sospesa da tempo nelle campagne e sulle colline. Assieme ai campi per rifugiati ruandesi, c’erano molti piccoli campi di profughi interni al Burundi. Infatti, il governo, di fronte alla situazione di insicurezza diffusa, aveva iniziato con l’esercito a “ripulire” le colline e a mettere le persone in campi di sfollati, dividendoli sempre secondo quella divisione artificiale tra hutu e tutsi di cui si diceva prima. In Burundi non ci sono città, le famiglie vivono sparpagliate tra le colline. Prima della guerra le scuole erano situate a tre-quattro chilometri tra i vari gruppi di case, e i ragazzi così le raggiungevano a piedi abbastanza facilmente. Con la guerra civile le strade sono diventate pericolose e i bambini non potevano andare a scuola. Nel ’96, quando sono arrivato io, già da più di tre anni erano senza scuola. Anche perché i primi ad essere uccisi erano stati gli insegnanti, come sempre succede nelle situazioni in cui si vuole dominare una parte della popolazione. Se vuoi essere sicuro di una vittoria a lungo termine, distruggi il potenziale culturale del gruppo che vuoi dominare e il futuro sarà di chi, tuo fedele, ha avuto gli strumenti, la formazione e l’istruzione per farlo. I bambini nei campi profughi erano terrorizzati, avevano già vissuto di tutto. I campi erano poca cosa, dei ripari di rami intrecciati coperti da teloni di plastica. E poi, persone abituate a vivere in piccole comunità ben distanziate, in fattorie lontane chilometri, si trovavano a vivere in due-tremila persone in pochi metri quadrati, con problemi di rifiuti, di latrine, senza poter andare a lavorare i campi, famiglie disperse, poco cibo distribuito arbitrariamente. Il governo, infatti, non vedeva di buon occhio che si aiutassero gli sfollati – hutu in particolare – ci dicevano che erano i posti dove si nascondevano i ribelli e le armi.

Che fare? Mi ci sono trovato e ho imparato da solo, senza che nessuno mi avesse insegnato. Invece no, qualcuno mi aveva insegnato. Ecco, e me ne sono reso conto in seguito, ho fatto come un piccolo Pierre Ceresole: ho messo insieme persone che nella guerra civile, fino a un momento prima, erano ostili l’uno con l’altro e le ho fatte lavorare assieme. Che cosa è successo esattamente? Decidemmo con l’Unicef di fare delle scuole provvisorie, le “scuole di plastica” le chiamammo, perché non erano altro che tende di plastica, dove però ci fosse l’idea che – come in una vita “normale” alla mattina dalle 9.00 alle 12.00 ci fosse una sorta di maestro e i bambini andassero lì a fare attività e giocare. Era anche una sorta di sostegno psicologico e poi è diventato anche un sostegno pratico perché durante la scuola si riusciva a dare anche un pasto ai bambini.

Ci siamo arrivati per tappe. Innanzitutto, dopo avere costruito le scuole di plastica, si dovevano trovare degli insegnati o almeno degli animatori: con gli insegnanti veri uccisi o fuggiti, mi sono trovato a dover cercare delle persone disponibili tra coloro che vivevano nei campi e a formare persone e giovani che avessero un po’ di istruzione, qualche anno di scuole superiori. Pensai, come quando ero allo SCI, di organizzare dei sabati di formazione con tutti i candidati insegnanti dei vari campi, quindi hutu e tutsi. Li portai nella zona neutra della cittadina dove avevamo il centro operativo. Tutti molto rigidi e tesi all’inizio, i partecipanti, uomini e donne, una trentina in tutto, piano piano hanno cominciato a interagire. Sono tornati alle loro baracche di rami e plastica contenti. Ancora più soddisfatti li incontravo quando facevo il giro delle scuole, una volta aperte. Solo molto tempo dopo, qualcuno con cui ero entrato in confidenza mi disse: “Lo sa che è stata una cosa che ci ha sconvolto. Prima di ogni sabato d formazione non riuscivo dormire, ricevevo pressioni… io, hutu, da tre anni non parlavo alla pari con un tutsi! E abbiamo anche lavorato e studiato assieme!”. Non so che traccia abbia lasciato, perché è stata davvero una goccia nel mare in una situazione ancora irrisolta. Chissà che cosa fanno quegli “insegnanti” oggi, e dove sono. Ho capito anche di avere preso qualche rischio, quello era il mio bagaglio, quelli erano gli strumenti di pace che avevo assorbito con lo SCI: mettere insieme persone diverse o lontane, potenzialmente in conflitto tar loro, ma con un obiettivo comune per far sì che scoprissero di avere molte più cose in comune – l’interesse per i bambini, il dispiacere per aver perso la casa … – che non quella divisione artificiale tra hutu e tutsi, naso schiacciato o naso lungo, che non aveva senso…

Una volta tornato dal Burundi hai continuato a fare attività con lo SCI?

Sono tornato a metà del 1997 e avevo anche una nuova dimensione familiare da gestire. Ho continuato, certo, a tesserarmi ogni anno e a incontrare amici e volontari. Con lo SCI, ho gestito anche un piccolo progetto di ricerca sul volontariato. E i successivi impieghi lavorativi sono stati con organizzazioni italiane che si occupavano di volontariato e scambi giovanili. Ho lavorato quindi con Lunaria e Legambiente, associazioni che hanno letteralmente imparato a utilizzare dallo SCI lo strumento del campo di volontariato. C’ero anch’io nel 1991 quando Legambiente e SCI fecero insieme la prima campagna di campi per l’ambiente e Lunaria è proprio nata da una costola dello SCI. Mi sono occupato soprattutto dei progetti europei a lungo termine, ma non ho dimenticato i campi, anzi! In Legambiente inventai e sperimentai i campi per famiglie, visto che i miei bambini cominciavano a crescere… volevo condividere con loro anche questa parte della mia vita. I campi di Legambiente, in zone naturali e con diversi lavori possibili per la difesa dell’ambiente, ben si prestavano all’esperimento. All’inizio pensavo che fosse necessario che ci fossero degli animatori che si occupassero dei bambini mentre i genitori lavoravano, per evitare di farsi male e per permettere al gruppo di adulti di interagire meglio. Ma sin dal primo campo, nel 2004 a Porto Selvaggio in Salento, capii che il desiderio dei bambini era di “lavorare” con i genitori: non si doveva quindi ripetere lo stesso schema di ciò che succedeva durante tutto l’anno con i bambini che vanno a scuola e i genitori al lavoro. Nel campo si andava quindi tutti quanti al lavoro insieme. Certo i bambini facevano quello che potevano e soprattutto giocavano e bisognava tenerli d’occhio, ma erano particolarmente contenti di essere anche loro partecipi del progetto. E i genitori anche! Attraverso il proprio figlio, in gruppo, ci si scopre, ti senti esposto rispetto al suo comportamento, le sue scelte, i suoi modi. Di solito i bambini, grazie alla loro spontaneità, ci davano esempi migliori di convivenza di ciò che riuscivamo a fare noi adulti.

Nel 2010 poi, a sorpresa perché ormai mi ero dimenticato di avervi partecipato anni prima, ho vinto il concorso al Ministero della Giustizia e ho intrapreso la nuova attività lavorativa come educatore penitenziario. Ho vissuto quasi 8 anni all’isola d’Elba, perdendo un po’ contatti attivi con lo SCI. Quando possibile, oltre al campo del 2017, ho partecipato ad alcune riunioni e incontri a Roma, a “Il Casale dell’Utopia” in particolare, in occasione di varie iniziative, festival e ho condotto anche un laboratorio di teatro. Poi quest’anno soprattutto, con il centenario della fondazione di SCI, questa ricorrenza così importante, sono proprio contento di esserci, e ho ripreso anche la dimensione internazionale. Ho già preso parte ad un incontro di veterani in Belgio lo scorso anno, alcuni veramente veterani, molto più anziani di me, che non vedevo da vent’anni. Ancora adesso abbiamo contatti, vide colloqui, conferenze. L’ultimo, proprio lo scorso sabato (13 giugno) con persone SCI dell’Australia, dell’India, dello Sri Lanka, della Malesia… Quella dello SCI è una maglietta che non mi tolgo più!

Tra tutto quello che hai fatto in tutti questi anni, sapresti individuare, se c’è stata, una esperienza più significativa?

Difficile rispondere. Penso che non sia un campo, ho partecipato a così tanti campi e ne ho animati diversi anche in Italia e poi all’estero… non ne distinguo uno speciale rispetto al resto. La vita della sede, ecco, quando ho lavorato, ma anche nel gruppo locale, sono momenti a cui ripenso spesso. Ma all’epoca non me ne rendevo neanche conto. Mi sono ritrovato più lo SCI addosso quando ero in altri contesti, anche in modo inaspettato, come dicevo prima.

Se tu dovessi descrivere lo SCI in poche parole… qual è la cosa più pregnante per te?

A me piace l’idea che sia una proposta. Non un dogma, ma un’offerta, attraverso l’esempio: “Noi facciamo così e probabilmente puoi trovarti bene anche tu in questo contesto”. Ed è proprio intorno a questo aspetto che, riallacciandomi anche alla domanda di prima, posso identificare e raccontarti anche un’esperienza per me significativa. Quando non lavoravo più nello SCI, ma ero in altre associazioni, vedevo che spesso veniva sottovalutata questa parte di motivazione che deve avere un campo di lavoro. Non è solo troviamoci insieme, ma deve esserci un lavoro insieme, perché il lavoro accomuna, non è questione di lingua, di nazionalità, di genere, di altro, è il progetto che è alle spalle. Con questa convinzione mi impegnai a ricostruire con modalità teatrale, una sorta di rappresentazione interattiva del primo campo di volontariato dello SCI, nel 1920. L’ho costruita e fatta crescere, l’ho presentata tante volte e la propongo anche oggi, quando mi capita. Si intitola “La pace di Pierre”. Ho fatto una ricerca negli archivi dello Sci che sono in Svizzera e rappresento proprio il primo gruppo di otto volontari, do loro la parola, faccio leggere i rapporti, le relazioni che aveva scritto Pierre Ceresole, di come andava il campo, della crisi che c’è stata ad un certo momento, della conclusione non esaltante, dell’affermazione di un principio pacifista. Di tutti questi anni attraverso lo SCI, questo mio mettere nero su bianco in forma teatrale, questo mio espormi anche fisicamente, è la situazione che sento più vicina perché racconto quella storia, così piccola e così importante. Lo SCI è una proposta semplice, un’idea disarmante. Lo SCI presenta un’alternativa, che non ha bisogno di grand elaborazioni. Se noi partiamo da queste piccole cose che abbiamo in comune, questa attività, il piacere di trovarsi per fare una cosa insieme, ecco…alla fine del campo lasceremo una cosa migliore di come l’abbiamo trovata. Il campo è uno strumento. Ovviamente bisogna adoperarlo bene. Lo SCI è un movimento lento, si muove piano. Ma insomma c’è tempo. C’è solo da 100 anni, in fondo!

Un’ultima domanda, hai proposte, suggerimenti da fare allo Sci per il futuro, per il presente?

Sì. Adesso c’ è un momento di grande difficoltà. E non solo quest’anno perché la stagione estiva – che è quella che permette anche di avere delle risorse- è saltata e ci ha messo tutti in discussione. Ma è da diversi anni questa modalità del campo di lavoro aveva perso vigore. Adesso probabilmente bisogna rivedere qualcosa, non l’idea che è talmente semplice che non è da modificare, ma qualcos’altro. Nel tempo si è andato un po’ a cercare il volontario, sempre più giovane (mentre gli europei sono sempre più anziani e pieni di pregiudizi…) perché il partecipante permette anche di avere quel po’ di risorse economiche per gestire l’organizzazione, dato che non si è più solo volontari, ma ci sono uffici, strutture da mantenere e che oggi sono indispensabili.

Da una parte, quindi, si andava alla ricerca del partecipante, dall’altra dei fondi europei e internazionali, che hanno permesso la realizzazione di alcuni progetti. Non dimentichiamo che anche il primo campo dello Sci nel 1920 è stato sostenuto economicamente da benefattori, organismi anche religiosi che raccoglievano fondi. Era un cantiere aperto, è durato cinque mesi e sarebbe potuto durare anche di più. È ovvio che le risorse economiche sono importanti. Quindi non dico ritrovare le “radici”, le “origini”, ma tornare a semplificare il messaggio dello SCI, questo sì. Che cosa voglio dire? Si mettono sempre in primo piano scambi, viaggi, incontri, umanità che si incontra, mentre la parola “Pace” compare sempre meno, si ha un po’ timore a dirla, forse perché siamo un’associazione laica. Certo, siamo un’associazione laica, ma il valore di pace è universale e non si deve aver paura a confrontarsi con altri, se hanno questo concetto in comune. Perciò semplificare il messaggio vuol dire chiarire che è un messaggio di pace. Ecco dovremo essere più sereni nel nostro messaggio, più tranquilli nel dirlo: noi promuoviamo uno strumento di pace che non cerca il risultato immediato o in un futuro prossimo, ma che trasmette un messaggio, con la modalità che ci sono proprie, e che può modificare la realtà.

Dal punto di vista strutturale, forse nei grandi paesi una branca nazionale non riesce più a mantenersi e gestirsi. Forse si deve cercare un altro modello, magari più localizzato, più intergenerazionale, comunque solido e duraturo. Anche grazie ai mezzi tecnologici che stiamo usando per questa intervista, ad esempio. Ci sono tante conversazioni sulle difficoltà economiche dello SCI, su come continuare, su come strutturarsi. Ci sono state anche in passato. Negli anni ’90, ad esempio, nella branca italiana si discusse molto se costituirsi come organismo non governativo per la cooperazione allo sviluppo. Si poteva e forse si sarebbe aperta un’altra strada, ma non venne fatto. Io non ero d’accordo perché temevo che fosse un’altra strada per accedere a finanziamenti, con il rischio di snaturare lo SCI, dato che la cooperazione allo sviluppo non era la priorità. Certo poteva essere uno degli strumenti, ma conoscendo i meccanismi ministeriali si temeva che diventasse dominante e quindi non facemmo questo passo. Per quegli anni funzionò bene, lavoravamo più leggeri e arrivavamo dappertutto.

Adesso la situazione è in trasformazione, però resta il filo conduttore: essere orgogliosi del messaggio che si ha, non metterlo in un angolino, siamo un’associazione pacifista! Non è un’etichetta, è una realtà. SCI è un movimento pacifista. Ripartiamo da qui.

Caro Paolo, mi piacerebbe proprio assistere alla rappresentazione teatrale che hai preparato sul primo campo internazionale realizzato da Pierre Ceresole. Come potrei fare?

“Io sono sempre disponibile a proporre la mia presentazione, quindi se ci sono campi o anche dei gruppi locali SCI interessati, viaggio volentieri! Mi si può scrivere a paolomadd@tiscali.it. La presentazione può durare da una a tre ore, a seconda della risposta del pubblico e del tempo a disposizione. Servono però un pubblico di almeno 20 persone, perché 10 spettatori li coinvolgo sulla scena, e una stanza capiente. Si può fare anche all’aperto, ma con la luce giusta per poter vedere le immagini proiettate. Intanto posso mettere a disposizione i rapporti originali redatti da Pierre Ceresole e i suoi compagni nel 1920 e 1921 (Allegato 1) su cui ho basato il mio racconto, è incredibile come quel primo esperimento utopistico abbia individuato subito tutto quello che un campo debba avere e debba fare. Della presentazione ho fatto qualche anno fa anche una versione “sfogliabile”, in inglese (Allegato 2.1 e Allegato 2.2) . Con il settore formazione dello SCI Italia stiamo pensando anche a una versione stampata della storia del primo campo, con fotografie e vignette, per ricordare il centenario SCI di quest’anno”.

Un grazie davvero grande, Paolo, per aver condiviso con noi questi interessanti documenti, che mettiamo a disposizione di tutti, in allegato. E grazie per averci raccontato la tua storia e averci fatto sentire la tua passione per la pace e per lo SCI!